I.

24 de abril de

2016.

Es domingo, el día

del Señor, el de Júpiter...

Por supuesto, el

mejor día para visitar las iglesias es este. Comienzo por la que

tengo más cerca del alojamiento.

A dos calles tengo

la de Santa Praesede. Destaca un mosaico de época bizantina: Santa

Praesede y Pudenciana, mártires, son recibidas en el Cielo. La

imagen del cordero sobre el trono es una constante en esta imaginería

religiosa: representa el regreso de Cristo en el Juicio Final.

Las muertes de

estas dos mártires me resultan familiares. Fueron asesinadas por

proporcionar un entierro cristiano a otros. Me viene a la

mente un mito griego, el de Antígona, que es condenada por querer

enterrar a su hermano, aunque se lo habían prohibido. ¿Casualidad?

Desconfío de esa palabra, sobre todo, si hablamos de la capacidad

que tuvo el cristianismo de asimilar todas las tradiciones religiosas

que le precedieron.

En San Pietro in

Vincoli el ábside es mucho más descafeinado. Responde a otra época,

el neoclásico. Falta vigor; yo iría más allá, carece de fe.

A su lado, el

Moisés de Miguel Ángel se yerge como un titán.

Tengo un pequeño

privilegio: lo contemplo en soledad. Antes de que vengan cientos de

grupos con sus guías y cámaras de fotos, puedo disfrutar de esta

obra. ¿En qué te fijas? En los músculos de su cuerpo, en el

rostro, la mirada terrible, digna. ¿Y qué decir de la barba? Y el

manto, colocado sobre la pierna. Esta estatua despierta en quien lo

ve un solo sentimiento: respeto.

Llegan cientos de

turistas. Huyo.

Hago una excepción

por mi ruta religiosa. Me interesa visitar la domus Áurea de Nerón.

Tengo suerte; hay plazas para una visita guiada en unos minutos.

La Domus Áurea

cubría un espacio inmenso en el centro de Roma.

Nerón quiso

construir su villa privada en un lugar privilegiado. Aprovechó las

consecuencias del incendio del 64 d.C. para levantar un entramado

arquitectónico original y moderno. Tuvo a los mejores diseñadores y

arquitectos a su disposición.

Nerón ha sido el gran vilipendiado de

la historia. Los cristianos no le perdonaron que los acusara del

incendio y las fuentes senatoriales le crucificaron acusándole de

todo tipo de crímenes. La culpabilidad por el incendio ha sido

puesta en duda desde hace decenios. Y sus crímenes están más

ligados a las intrigas por el poder -asesinato de su madre y de sus

esposas, conspiración de Pisón- que a una mente enferma o

psicótica. No fue un buen gobernante, aunque hay que situarle en su

justo término. Amó el arte y la cultura griega y se ganó el favor

del pueblo; eso sí, dejando las arcas del Estado vacías.

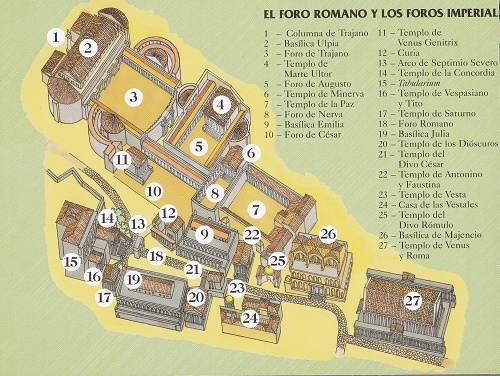

Su gran obra de

arte sería la Domus Áurea. Los emperadores que le siguieron

enterraron el recinto. Los Flavios construyendo sobre el estanque el

Coliseo. Trajano levantando unas termas y saqueando todo el mármol

que pudo. Adriano con su templo de Venus y Roma.

Sin embargo,

influyó y mucho en la arquitectura y pintura posterior.

Se piensa que

Apolodoro de Damasco, el gran arquitecto de Trajano, pudo ver mucho de la Domus y que lo aprovechara en sus

propias obras.

Hay muchos lugares de la Domus Áurea que te recuerdan

a los Mercados de Trajano o al mismo Panteón.

Tras su

redescubrimiento, en el siglo XV, las pinturas parietales que se

encontraron en las excavaciones influyeron en los artistas del

Renacimiento, creando, incluso un nuevo término: grotesco, ya que se

podían contemplar en grutas, excavadas en la tierra.

Trajano, que quiso

hacerlo desaparecer, con la damnatio memoriae, curiosamente, facilitó

su conservación. Enterrado durante siglos, la Domus Áurea ha sido

excavada en los últimos años de manera sistemática y los tesoros

que alberga son incontables.

Notas la magia en el recorrido por esta antigua residencia. La zona que se encuentra bajo

el parque de la colina Oppia, debió corresponder a un espacio o

pabellón para recibir a autoridades o invitados. Caminas entre

salas, salones, pasillos, antiguos pórticos, enterrados bajo metros

y metros de tierra.

Sólo puedes

intuir, muy de lejos, lo que sus contemporáneos debieron sentir al

ver una obra de tal envergadura.

Parece que su

conservación está en peligro por un extraño conflicto de

intereses. Los árboles del parque con su peso aplastan la

estructura.

Una solución

sería reducir el espacio del parque, eliminando gran parte del humus

acumulado a lo largo de los siglos, pero eso supondría cerrarlo y

acometer obras. Y el parque tiene un valor histórico -aquí chocamos

con la Administración- y, además, los vecinos perderían un pulmón

verde del que disfrutan. A la espera de qué medidas se tomen, cada

sábado y domingo se puede visitar en grupos de 25 personas una de

las grandes maravillas de la Antiguedad, enterrada durante siglos, y

ahora, recuperada, aunque sólo sea pálidamente, para nosotros.

En el salón

central que tenía la peculiaridad de moverse y cambiar de posición,

afirma Suetonio que Nerón lanzaba pétalos de rosa a sus invitados

desde el óculo, ese precursor del Panteón.

Nerón era un artista...

incomprendido.

Al salir la luz

del sol te ciega. Te acostumbras poco a poco a ella.

Las paredes y los puentes de Roma te hablan. Graffitis, frases de protesta, corazones enamorados...

Caminando con

tranquilidad llegas hasta el Circo Máximo. Asisto a una procesión

laica. Hombres y mujeres, vestidos y vestidas como romanos. Los

antiguos Dioses vuelven a las calles de Roma.

Al otro lado, en el

Vaticano, jóvenes católicos de todo el mundo celebran junto a

Francisco I unas jornadas de la Juventud. Hoy es el día de los

Dioses, sin duda.

Me refugio en la

cercana Basílica de Santa María en Cosmedin. Mientras los turistas se

hacen fotografías, poniendo la mano en la antigua tapa de cloaca,

imitando a Audrey Hepburn y Gregory Peck, entro en la iglesia. Asisto

a una celebración ortodoxa. Escucho los cantos. La música,

monocorde me lleva a unos ritos profundos, misteriosos. El espacio se

llena de extraños silencios. Te adentras, como ante la contemplación

de la Naturaleza, en el interior de ti mismo.

Y así es también

en la cercana isla Tiberina, junto al puente Roto. Cierras los ojos y

escuchas a tu lado el fluir del río Tíber. Tranquilidad, serenidad.

A lo lejos, los ruidos de la ciudad; el tráfico en domingo. El agua

cae, fluye. Los ritmos del cuerpo y del mundo se asemejan. La sangre

y el agua. Son sólo uno. La melodía de la vida que se desliza por

nuestras venas.

Paso al otro lado

del Tíber, el Trastévere.

Al llegar a Santa

Cecilia llego a tiempo para una misa. Esta vez, católica. El coro

canta el Aleluya de Haendel. De nuevo la música, el vehículo para

acercarse a la Divinidad o al interior de uno mismo.

En San Crisognono

miras hacia arriba, ¡cómo no! El artesonado del techo es una

maravilla. Y el baldaquino, a semejanza del de San Pietro del

Vaticano, es de Bernini.

Otra vez, Bernini,

en San Francesco a Ripa. Y otra mujer, en éxtasis. El cristianismo

convirtió el sexo en un tabú, pero el sexo no se puede ocultar; nos

acompaña siempre. Bernini demuestra cierta experiencia en esta

materia.

Sus mujeres, en estado de trance, nos recuerdan que el

éxtasis religioso y el corporal tal vez tienen demasiadas

similitudes...

Es hora de comer.

El restaurante de Augusto tiene una larga lista de espera. Me decido

por L'Antico Moro, a dos calles. Disfruto de unas vongole y un

tiramisú.

Para bajar el vino

de la casa, continúo por el Renacimiento y el Barroco. Visito dos

espacios en los que Bramante y Borromini brillaron con luz propia.

En San Pietro en

Montorio, con ayuda económica de la Academia de España, anexa al

edificio, han restaurado el templete de Bramante. Sencillez,

perfección sin alardes.

Al otro lado del

río, en el Palacio Spada, Borromini, añade un juego de

perspectivas. Un gato, asiste, tranquilo, relajado, a las visitas de

los turistas.

Cruzo la plaza del

Panteón. Un grupo de armenios están celebrando una fiesta. Bailes

tradicionales y alguna reivindicación, recordando la masacre de los

turcos hace un siglo.

Nunca había

entrado en el Castillo de Sant Angelo. Residencia y fortaleza de

papas. Mausoleo que acogió las cenizas de Adriano. Las pinturas de

las salas que los Papas prepararon y adecentaron, me recuerdan a las

que he visto esta mañana en la Domus Áurea. Los artistas bebieron

de esas fuentes, aunque fueran paganas.

Y pagano fue el

lugar, una tumba para Sabina, el hijo adoptivo de Adriano, Lucio Vero

y las cenizas del propio Adriano.

Una rampa

helicoidal -imaginamos la procesión que Antonino Pío, su sucesor,

celebraría, llevando las cenizas de Adriano-, nos acerca al centro

del recinto, el lugar donde se depositaron los restos del emperador.

Una placa recuerda

sus últimos versos...

Animula vagula,

blandula, hospes, comesque corporis...

En Santa María

del Popolo, Caravaggio brilla, como siempre, entre la mediocridad.

Hoy, domingo, hay una larga cola para ver sus cuadros. Prefiero

volver otro día.

Termino las

visitas con la iglesia de Gesú. Es el Barroco en su estado puro. Te aplasta.

II.

El periodo de

Adriano coincide con un florecimiento de la cultura griega en

todos sus ámbitos. La labor

constructiva de Adriano en todo el imperio se apoyó en la fundación

de ciudades y su modernización.

En Roma levantó

entre otros, el Panteón, un auditorio, su propio Mausoleo, donde

reposarían sus restos, los de su esposa y Lucio Vero, su primer hijo

adoptivo y, finalmente, el templo de Venus y Roma, sobre algunas de

las ruinas de la Domus Áurea neroniana.

En Grecia,

concretamente, en Atenas, concluyó el templo de Zeus, abrió

auditorios y centros culturales, reformó el foro romano, intensificó

y apoyó a escuelas filosóficas y literarias. Construyó

bibliotecas, acueductos, termas y teatros.

No olvido la Villa

Adriana. Esta no hubiera sido posible sin Antinoo.

Adriano estaba

casado con Sabina por obligación, ya que como muchos, los matrimonios políticos eran de

conveniencia. Sus relaciones nunca fueron buenas, pero

la respetó siempre, aunque según parece, participara, apoyando

indirectamente, algún complot contra él.

Conoció a Antinoo

en uno de sus viajes, en Bitinia. Tendría unos catorce años.

Adriano vio en Antinoo a un efebo: la relación que mantenían

un adolescente y un hombre maduro, relación que no era tanto sexual,

sino de conocimiento y aprendizaje intelectual en la búsqueda de la

perfección y la belleza. Bueno, en teoría. Fueron siete años que terminaron

bruscamente con la muerte de Antinoo. Un gran misterio la envuelve.

¿Fue un suicidio ritual, un sacrificio? ¿Un accidente? ¿Un

asesinato orquestado por grupos de presión en Roma que veían en

peligro su influencia? Nunca lo sabremos.

Sí sabemos lo que

hizo después Adriano. Convirtió a Antinoo en un dios. Construyó

ciudades en su honor -Antinoopolis-, recreó su figura en estatuas y

relieves que podemos encontrar a lo largo de todo el imperio. Templos

que lo veneraban, sacerdotes que cuidaran de su culto. Y Villa

Adriana.

Villa Adriana

recuerda el lugar donde murió Antinoo. Egipto y su cultura, en la

que lo griego se mezcla sin solución de continuidad. El último

estertor de una época que se acababa...

Los últimos años

de Adriano no fueron felices.

El levantamiento

judío rompió con ese periodo de paz y concordia que parecía

extenderse al resto del Imperio. Ninguno de sus sucesores podría

disfrutar de la tranquilidad que tuvo durante su mandato.

Nombrar un

heredero adecuado. Lucio Vero fue el primer elegido. Su muerte

prematura obligó a Adriano a variar sus preferencias. Acertó.

Antonino Pío y, a continuación, Marco Aurelio y el hijo de Lucio

Vero.

La enfermedad lo

abrumaba. El dolor era intenso. Vivir, un suplicio. El suicidio, una

salida.

Recluido en Villa

Adriana, despreciando Roma y sus oropeles, consciente de que su vida

se acababa, tal vez escribiera entonces una autobiografía, parecida

a la que Yourcenar, siglos después, publicó.

No sabremos qué

pensamientos tendría Adriano en sus últimos meses. ¿Sentiría

orgullo por la obra de su vida? ¿Se arrepentiría de decisiones que

según parece tuvo que justificar en la mencionada biografía?

¿Notaría la soledad del poder, esa que acompaña a todo aquel que

lo detenta?

Escribió unos

versos antes de morir. Son los de un hombre que amó la vida, la

cultura y todo lo que nos ofrece y que se despide con cierta

melancolía y nostalgía...

Animula vagula,

blandula, hospes, comesque corporis, quae nunc abibis in loca

pallidula, rigida, nudula nec, ut soles, dabis iocos...

Pequeña alma,

errante, suave, huésped y compañera del cuerpo, que irás ahora a

un lugar pálido, helado, privado de todo; ya no disfrutarás, como

acostumbrabas...

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/22181107/GENTE-Apertura-OSCARS-2019.jpg)