"Las cosas que huyeron de mí en la tierra y que echo de menos me matarían si no estuviera al borde del sepulcro; pero próximo al olvido eterno, verdades y sueños son igualmente vanos: al término de la vida todo es tiempo perdido".

Chateaubriand, Memorias de ultratumba.

Al menos setenta palestinos han sido asesinados en la franja de Gaza en mitad de intensos bombardeos israelíes...

Chateaubriand pertenecía al viejo mundo, pero comprendió que un nuevo mundo llegaba y se quedaba. Tenía talento para describir situaciones, caracteres con finura psicológica y política -las de Napoleón, Talleyrand, Byron o Washington son precisas-; veía más allá de la superficie que vislumbramos en una primera ojeada. Y, sobre todo, toma conciencia de ese paso del tiempo, irreversible, "profundo olvido, invencible silencio..."

La UER amenaza con multas si se vuelve a informar de los muertos en Gaza al presentar a Israel en Eurovisión...

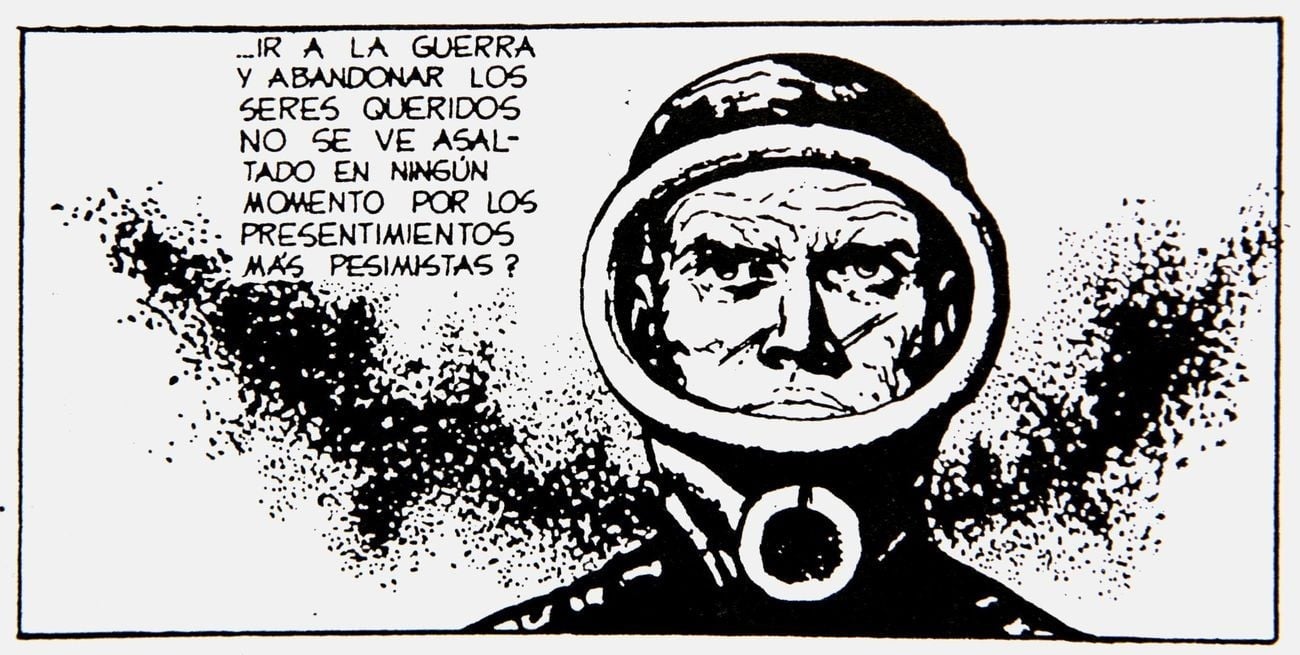

El eternauta es la novela gráfica más conocida de Argentina. La historia de Oesterheld y sus dibujos -sobre todo en la versión de Breccia- han influido en obras posteriores. La primera temporada de la serie producida por Netflix ha recogido gran parte del original.

No lo ha traicionado en contenido -sí formalmente, haciéndolo comercial-, aunque tampoco lo ha desarrollado plenamente.

Han aparecido los personajes centrales; se han añadido algunos personajes femeninos de los que carecía la obra gráfica. Su familia, su mujer, su hija, obsesiones idealizadas en el personaje del cómic, aquí adquieren matices diferentes. La idea principal se mantiene, en líneas generales, creando tramas paralelas nuevas, asumiendo el subgénero -tan en boga en estos tiempos-, apocalíptico o distópico, que necesita de hombres y mujeres preparados, fuertes, dispuestos a sobrevivir en un mundo sin Estados, internet o electricidad. ¿Hay que leer entre líneas?

En estos primeros capítulos han aparecido la nieve mortal, los "perros obedientes": las cucarachas gigantes o cascarudos y los hombres o mujeres-robots. Los "Manos", los personajes más interesantes, se han insinuado ligeramente. Ninguna alusión todavía a los "Ellos", los verdaderos invasores.

Israel, segunda en Eurovisión, mientras se bombardeaba un campamento en Gaza... Consigue la máxima puntuación entre el público europeo y español...

Es extraño escuchar el concepto de "milicos" como defensores de una Argentina invadida, teniendo en cuenta que fueron "otros milicos" quienes hicieron desaparecer a Oesterheld. Intuyo ironía y una ligera carga crítica de los guionistas en los comportamientos puntuales de estos "milicos", pero también podría ser una manera de justificar a la sagrada institución del Ejercito. Curioso me parece también que el protagonista, Juan Salvo, estuviera en su juventud en las Malvinas. Son referencias que Oesterheld hubiera rechazado. ¿Es una forma sutil de consolidar un discurso reaccionario o marcharán la próxima temporada en una dirección opuesta?

Las pequeñas victorias de los personajes se destacan con música, fanfarria y gritos de alegría. Hay demasiadas en los dos últimos capítulos y me desconectan de la trama. La influencia de La invasión de los ladrones de cuerpos o de Walking Dead o de Spielberg, entre otros, ha dejado su poso y su ponzoña, para bien o para mal.

Sigue siendo una lucha coral, tal como la planteó el hombre que, formando parte de los Montoneros, -guerrilleros peronistas-, acabó siendo asesinado por la dictadura militar. El héroe es colectivo y ha de enfrentarse a fuerzas poderosas y solo la solidaridad y la violencia guerrillera nos permitirá vencerlas. Estas no son terroristas o extraterrestres, sino simbolizan otros poderes invisibles, gigantescos. Me pregunto si la serie se atreverá a mostrarlos.

Son los que matan a niños y mujeres en Gaza; son los que se enriquecen, fondos de inversiones o similares, mientras mueren miles de personas en las guerras de este mundo nuestro...

La alegoría del eternauta de Oesterheld podría convertirse, para no perder millones de espectadores y clientes potenciales, en una simple serie palomitera de Netflix. Aún no han decidido en esta primera temporada qué camino tomar.

La idea de la máquina del tiempo, la del viajero del tiempo, es decir, la del eternauta, solo se intuye en las pesadillas e imágenes recurrentes que tiene el protagonista. Como suele suceder, Juan Salvo solo es un intérprete, recibe los mensajes del tiempo descarnado, del viaje circular...

Chateaubriand y uno de sus herederos, Proust, me devuelven a mi obsesión principal.

"Nuestra vida es tan vana, que solo es un reflejo de nuestra memoria".