21 de abril de

2016

2769

Aniversario de la fundación de Roma.

En el desayuno

coincido con Tuba, una chica de Estambul. Es morena, independiente,

agradable de trato. No la volveré a ver... una pena. La ayudé con

la cafetera, ya que no conseguía introducir las capsulas sin que se

le estropearan. Demostré una pericia sorprendente, teniendo en

cuenta mi incapacidad para asuntos prácticos de esta índole.

Esperaba un día

festivo. No noté menos tráfico; parecía un día laborable como

cualquier otro. Y mucho más, cuando decidí dedicar esa mañana a

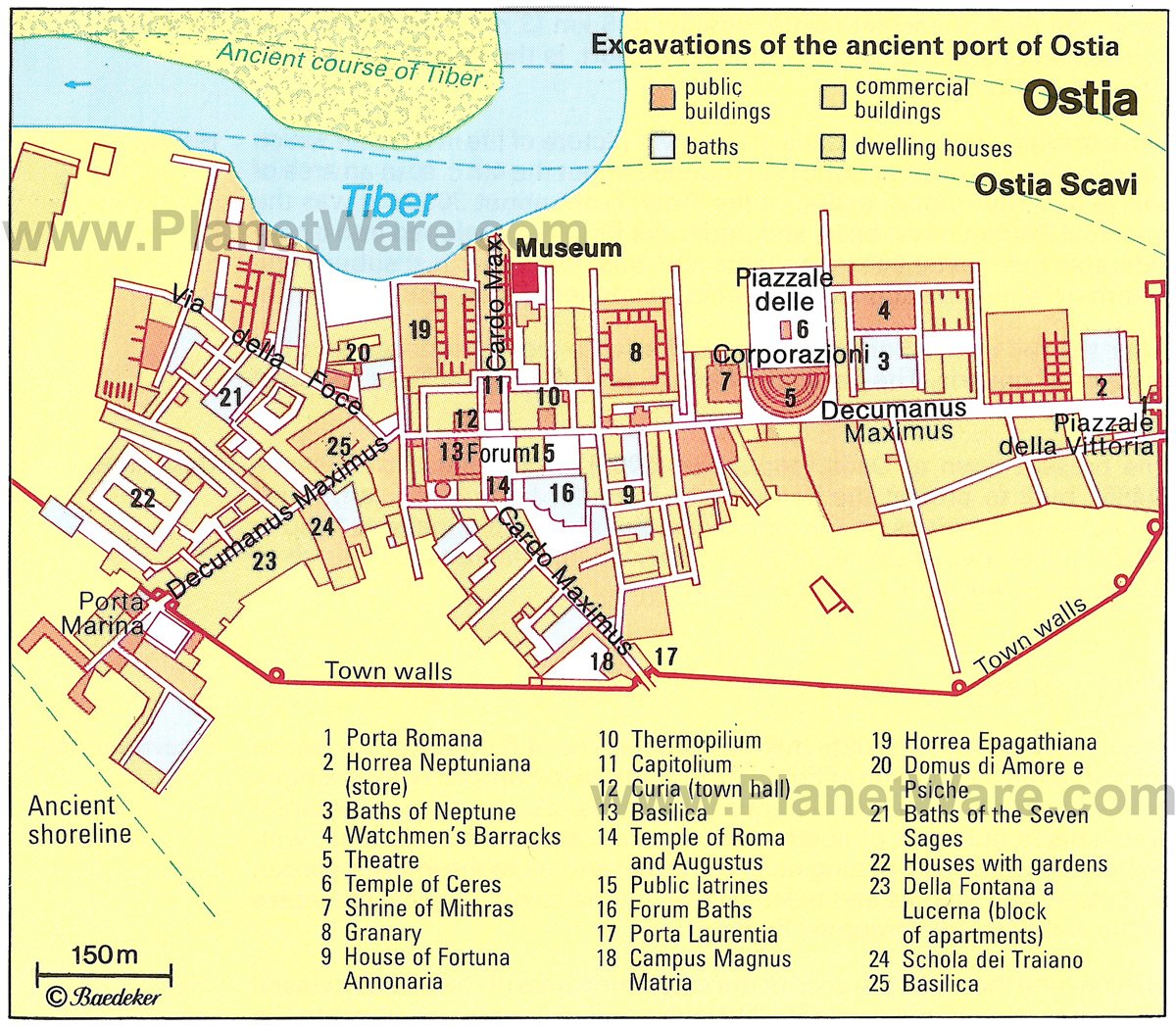

visitar las ruinas del antiguo puerto de Roma, Ostia Antica.

Coincidía con una

huelga parcial -sólo por la mañana- de transporte público en la región. Si no hubiera sido por

los carteles que especificaban los servicios mínimos, y algún aviso

por megafonía, ni me hubiera enterado. Las huelgas ya no golpean como

las de antes; no paralizan el mundo, no detienen el engranaje del capitalismo: son

inútiles.

En el tren, de

camino a las ruinas, a mi lado se encuentra una pareja de franceses

con un niño y una niña de unos ocho, diez años. Miran las

fotografías que se acaban de hacer junto a la Pirámide de Cestio.

Envían mensajes, consultan datos. La comunicación entre

generaciones se establece a través de las nuevas tecnologías.

Se nos unen a la

entrada grupos de alumnos de todas las edades.

Cuando compro la entrada, en la taquilla, las profesoras, obligadas a

esperar, lamentan las dificultades que encuentran para entrar, aunque

han hecho la reserva con antelación. Algún fallo técnico de última

hora. Entro sin pagar un duro con la Roma Card.

Vuelvo a Ostia

Antica casi veinte años después. Desde el principio me doy cuenta

de que hay más zonas excavadas en un espacio, ya de por sí,

inmenso. Mosaicos, pinturas, esculturas. Zonas menos transitadas. Algunas, muy protegidas; otras, no tanto.

Vuelvo a Ostia

Antica casi veinte años después. Desde el principio me doy cuenta

de que hay más zonas excavadas en un espacio, ya de por sí,

inmenso. Mosaicos, pinturas, esculturas. Zonas menos transitadas. Algunas, muy protegidas; otras, no tanto.

Tengo en la

memoria las fotos que hice la última vez que vine, con la cámara

analógica, una Zenit. Recorro esos mismos espacios: el teatro, el

templo de Ceres, el de Augusto, el Capitolio.

Esta vez hay mucho

más. Atravieso de Este a Oeste la ciudad. La Vía Ostiense, de un

lado a otro de la muralla, la decumanus máxima, donde se situaban

los comerciantes y vendedores.

Un adolescente alemán sube a una

pared y empieza a hacer el equilibrista; risas de sus compañeros. Miro a otro lado, sonrío.

Llego al final de

la ciudad. Descubro lo que se ha interpretado como un termopolium y,

junto a él, una caupona, lo que ahora llamaríamos un

establecimiento de alimentos pre-cocinados y un alojamiento para

viajeros agotados y exhaustos. Sin duda, bien elegido el lugar, a dos

pasos de la playa donde desembarcarían los marineros y comerciantes.

Me acerco al límite de la zona arqueológica. Una valla nos separa de la carretera. Hace dos mil años en ese mismo lugar podrías escuchar el sonido de las olas

del mar. Ahora se encuentran a más de dos kilómetros.

Estoy solo. Nadie

llega tan lejos. Monumentos funerarios -estamos a las afueras de

Ostia Antica, no lo olvidemos- y unas termas, también muy bien

situadas, para calmar y relajar a todo aquel que llegara de una larga

y peligrosa travesía marítima.

Disfruto unos

minutos de la soledad.

Una ligera brisa mueve las briznas de hierba,

las amapolas rojas que florecen entre las ruinas. Los motores de los

automóviles se transforman en olas que rompen en la orilla. Un avión acaba de despegar del cercano aeropuerto de Fiumicino.

Vuelvo a la ciudad

y a la realidad cotidiana. Nada más traspasar la puerta de la

muralla, me encuentro con un grupo de alemanes que, acompañados por

dos guías entran en una casa, situada en una calle lateral, paralela

a la decumanus. No puedo entrar en la domus, pero curioseo por los

alrededores, para saber qué hay en su interior.

Atravieso una zona sin excavar -tal

vez fuera un peristilo o un jardín, por la distribución del resto

de las habitaciones- y, tras rodear el edificio, al otro lado de la

valla, puedo distinguir habitaciones con pinturas parietales.

Conservan el color original.

Otras, a unos metros, no están tan

protegidas. Puedo acercarme a ellas, incluso, tocarlas. Sentir el

tacto de una pintura es un placer que los museos -me parece normal,

si lo hiciéramos todos, en unos meses, no quedaría nada de las

Meninas- no nos permiten. Con mucho cuidado -aunque la pintura no sea

muy especial, sólo es una figura femenina, tal vez una Venus- mis

dedos recorren sus formas. Es un tacto seco, árido. No es más que

una pared pintada.

Tal vez si cierras los ojos, puedes imaginarte en el interior de una habitación, un triclinium. A tu alrededor está preparado todo; el propietario aún no ha llegado y, mientras lo esperas, has empezado a recorrer con la vista el espacio al que los esclavos te han llevado.

Te has levantado; sientes curiosidad. Llegas a la Venus. La acaricias; es tan realista. Los colores te ciegan. No estás acostumbrado a colores tan chillones: rojo, amarillo...

Escuchas una voz a

tu espalda.

-¿Te gusta la

decoración?

Abro los ojos. No

hay nadie más allí. Sólo unos gritos lejanos de niños...

Atravieso otras

termas. Hay más de diez en Ostia Antica. Existía demanda, sin duda.

En un pasillo, dos pinturas de aurigas, protegidas por un cristal. A

su lado, una piscina; al fondo, un nacimiento de Venus.

El calor de

la conversación, el agua templada; el marinero se relaja y medita si

tiene dinero suficiente para pagar a la prostituta que ejerce a dos

calles. Columba -ese es su apodo-...

-¿Columba habrá

subido los precios? ¿Me recordará de la última vez?

Tal vez sea un

romántico nuestro marinero; o tal vez, simplemente quiera follar sin

más. Dejo a nuestro joven chicuelo, aventurero en ciernes, con sus

pensamientos...

Cuanto más te

acercas al Capitolio, más grupos encuentras. Una pareja de

argentinos está rodando un reportaje sobre Ostía Antica. Se han

subido a lo que debía ser el segundo piso de una tienda que da al

Cardo, la vía que llevaba de Norte a Sur y que comunicaba el

Capitolio con una zona portuaria.

Desde esa atalaya podemos contemplar

la desembocadura del Tíber. Aún hoy puedes ver barcos y algunas

lanchas en ese lugar.

Me cruzo con

varios grupos de niños.

En una taberna restaurada, la

guía les explica, colocándose a un lado del mostrador, qué se

vendían en estos establecimientos. Los niños se divierten; hasta

piden un refresco. Un avituallamiento, un poco de sólido tampoco me

vendría mal. La tabernera hoy no está. Tal vez otro día...

Atravieso el

Capitolio. Tres niños se han adelantado al resto.

Palabras de

uno de ellos; tendrá unos catorce años, serio, la mirada seca. Me

sorprenden esas palabras. Se dirige a los otros dos.

- Lei parla da

sola. “Ella habla sola... yo no hablo con ella... Está loca”

Me asustan no tanto

las frases que ha pronunciado, sino el tono. Es de un desprecio

brutal, despiadado, cortante. Sé lo que ese niño quiere decir en el

fondo. “Yo no soy raro; ella lo es. Hago como si la escuchara, pero

me da pena”. No es un niño el que habla; es un adulto que aparta a quien pone en peligro su supervivencia social.

Recojo de una

domus -debía ser de personajes importantes de la ciudad, porque se

encuentra detrás del templo a Augusto y a dos pasos de las Termas

Principales- unas teselas, despegadas de un mosaico, abandonado. Son

un regalo para una amiga, que colecciona piedras de viajeros. Las

introduzco en el bolsillo de la chaqueta; han comenzado su viaje...

Estoy en el tren.

Una madre que tendrá unos treinta años, habla por el móvil con una

amiga; está muy preocupada. De pie, su conversación está llena de

gestos de impotencia, ira, nervios; la voz es la de una mujer fuerte,

que no encuentra salidas fáciles a los problemas que le acucian. Se

queja de otra persona -no identifico si es del trabajo o un

familiar-; entiendo más su situación cuando veo a su lado,

sentados, junto a una mujer de cincuenta años -tal vez la abuela- a

tres niños de entre uno a ocho años. Está pidiendo ayuda a

gritos...

Me tomo un

refrigerio frente a la pirámide de Cestio. Cestio era un panadero y

decidió al estilo faraónico -Cleopatra y la victoria de Augusto

sobre Egipto lo había puesto de moda- construirse una tumba a su

medida. Son curiosos los relieves que describen la vida diaria del

panadero. Como réplica, a la manera de una rima, a su lado se

encuentra el cementerio no católico. Ahí están las tumbas de

escritores románticos: las del hijo de Goethe, Keats -su nombre está

escrito en el agua- Shelley, la de Gramsci....

Me enternece la

tumba del hijo de Shelley.

Dos fechas, la del nacimiento y la de su

fallecimiento. Un nombre y sus dos apellidos. Hijo del poeta y de

Mary Shelley, la autora de Frankestein. Murió de malaria a los tres

años. Sólo es una lápida en el suelo; nada más.

Por la tarde, me

apetece dar una vuelta por el centro. Hoy, por el día que es, hay entrada libre al

Mercado de Trajano.

Recorro los

espacios del primer centro comercial de la historia. Ahora sus

tiendas son utilizadas para exposiciones de arte contemporáneo o

para contarnos la historia y los descubrimientos arqueológicos del

cercano foro de Augusto. Desconocía que Augusto tuviera un espacio

dedicado a él, a un lado del templo de Marte Ultor, junto a los

pórticos.

Un coro canta soul donde en otro tiempo venderían joyas y gemas. En el pórtico principal se nos ofrece una

representación de mimos. Una pareja. El actor mueve las piernas y

manos de la chica como si fuera una muñeca. ¿Tal vez es el mito de

Pigmalión? Lo hacen con mucha gracia y desparpajo. Detrás del

escenario esperan un grupo de chicas, vestidas como romanas. Imagino

un desfile de modas o tal vez un baile. No podré verlo; he reservado

una visita guiada.

Es una domus de un

senador cerca del foro Trajano. En realidad son dos, aunque separadas

por el muro de un palacio renacentista. Se conserva una calle romana,

sin salida, e, incluso, dos columnas del antiguo templo de Trajano

del que no se tenían noticias, aunque se pensaba -como así ha sido-

que se encontraban bajo el edificio que actualmente ocupa el Palazzo

Valentini.

Ayuda para que la

visita se te haga corta que aprovechen las nuevas tecnologías

-proyecciones, vídeos- que introducen más fácilmente los descubrimientos

arqueológicos al gran público. Así sí es atractivo el mundo

antiguo...

Tomo un fettucine

-exquisito- y un tiramisú.

Aprovecho que

tengo entrada libre al metro -la Roma Card la incluye- y me voy a la otra punta de Roma, al Vaticano.

Es de noche. Aún recuerdo de

ese primer encuentro con Roma, hace más de veinte años, cuando después de caminar un par de horas, giré

en una esquina y me encontré sin esperármelo, de sopetón -iba sin mapa, me

dejaba llevar sin más- la impresionante plaza de San Pedro. Eran las dos de la mañana.

No lo he olvidado. Nunca lo olvidaré.

Camino hacia el

centro: Castillo de Sant'Angelo, Piazza Navona, Panteón, columna de

Trajano, foro republicano.

Me siento muy

cansado. Me dejó arrastrar por Morfeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario