martes, 29 de julio de 2025

DE RERUM NATURA

LA FURIA

La furia de Gemma Blasco es un primer trabajo de gran calidad. En el fondo no es tanto una reinterpretación de Medea de Eurípides, obra de teatro que aparece desde el primer momento como el espejo en el que se refleja la protagonista, una actriz que aprovecha ese dolor para interpretarla de una manera muy personal, sino que se acerca más al mito de Electra, aunque en este caso la víctima de las iras no sea su madre, sino el hombre que la ha violado, y el vengador, aunque no se llame Orestes, sí sea su propio hermano.

El mito griego es retomado y adaptado al mundo actual para construir un personaje tan incómodo y desagradable como la propia Medea o Electra. Todo gira alrededor de ella y ese es su gran acierto y también su mayor debilidad. El resto de personajes no tienen ninguna presencia e, incluso, uno diría que se convierten en peones para los objetivos de la protagonista. Esto es muy evidente en el personaje del hermano, poco desarrollado, y que acaba haciendo lo que ella desea, aunque nunca se lo haya pedido explícitamente.

Y está bien que sea así. Si hubiera apostado por desarrollar a estos personajes -el padre ausente, la madre solitaria, el hermano inmaduro y perdido- tendríamos una película más, de esas que gustan ahora en el cine español. Lo que la hace diferente es precisamente que los deje a un lado para construir un único personaje que entronque con los grandes mitos.

Incluso, salvando las distancias, uno pensaría, cuando asiste durante la película a la caza del jabalí y a las dos escenas de desollamiento, también en el mito de Acteón y Diana, donde Acteón ha cometido el sacrilegio de ver desnuda a la diosa -una violación, si lo pensamos, para esta diosa, símbolo de la independencia femenina-. Y el castigo solo puede ser la muerte.

La furia funciona porque sabe muy bien equilibrar los elementos mitológicos con detalles de la vida cotidiana y acierta al no convertirse en una película que busque entender psicológicamente al personaje bajo una perspectiva comprensiva y tradicional. Hay feminismo -Medea es la gran obra feminista de la Antigüedad-, pero, como su referencia literaria, es desagradable, agresivo, explosivo; no es políticamente correcto. El personaje es cruel, sin saberlo, y es incómodo, brutal, animal -reconoce a su violador por el olor como un perro de caza-. Su dolor no admite medias tintas y manipula de manera despiadada, sin que ella misma sea consciente o quiera reconocerlo.

Si en las próximas películas Gemma Blasco se decide por dejar esta línea, tal vez se asiente en la industria, pero perderá la fuerza, intensidad y garra que ha revelado en esta opera prima.

EXPOSICIONES EN MADRID

En el Reina Sofía la pintura de Néstor Martín-Fernández destaca por su tratamiento de los cuerpos y el erotismo y cierto decadentismo y esteticismo que le acerca a la sensibilidad de un Ruben Darío. En la de Laia Estruch, más bien, tendríamos que hablar de una puesta en escena, pero sin su presencia, ya que es una artista perfomativa, y el espacio en que los desarrolla, nos falta lo esencial. Me atrajo la vida y las decisiones artísticas de Huguette Caland con una combinación de abstracción y arte sutilmente pop está marcada por una visión libre de su feminidad y triste y desolada, a la par que tierna, del exilio pasando por la experimentación con las letras, los colores y las líneas.

En Caixa Forum la exposición sobre Alicia en el país de las maravillas, preparada para el gran público, con ciertas ausencias -las fotografías de niñas desnudas de Carroll, ese lado oscuro, disonante e incómodo desde nuestra perspectiva actual- y comentarios extraños -considerar a la Alicia real casi una protofeminista-, pero, en general, interesante cuando explica las versiones, tanto las cinematográficas como las interpretaciones más libres, en campos como la moda o el videoclip.

En Maphre están los retratos que cada año Nicholas Nixon hizo a las hermanas Brown durante casi cincuenta años; ningún otro tipo de trabajo puede reflejar mejor el paso del tiempo, su crueldad. La visión de José Guerrero despertó mi curiosidad al trabajar los espacios oscuros y ocultos y también amplios y solitarios sean en Carrara, en las llanuras extremeñas, en las brechas que se abren al cielo o en el interior de un acueducto en Roma.

En la Biblioteca Nacional se recuerdan las facetas contradictorias de Jorge Semprún; fue ministro de Felipe González y comunista antifranquista y miembro de la Resistencia Francesa y guionista de culto con Resnais y Costa Gavras y escritor memorialista. No hay juicios de valor; es un recorrido neutro.

En las exposiciones de Gabriela Iturbide, en la Casa de México, y la colectiva del Instituto Italiano, ambas de fotografía, se encuentran tanto las que reflejan una etnografía -más alejada en el tiempo la italiana, en la Sicilia o Nápoles de los años cincuenta- como las que expresan un interés más abstracto por las formas.

Deja un poso extraño la última: Duane Michals. Magritte le abrió las puertas del inconsciente y, sin duda, son las que giran alrededor del sueño las imágenes más poderosas. No es tanto una fotografía, sino una secuencia de estas las que construyen una historia, como ocurre en las imágenes que introducen esta entrada: una niña tiene miedo de que el Coco esté detrás de un abrigo; comprueba que no hay nadie y vuelve a dormirse, pero, de repente, su miedo se hace realidad. Para Duane el cuerpo es solo un escenario del espíritu y necesita romper esa percepción de la realidad que solo llega a través de los sentidos. En las últimas obras la nostalgia, la pérdida se mezclan con un humor socarrón.

domingo, 20 de julio de 2025

UN CAFÉ

Pobreza en Cuba. Eso dicen los medios.

Aquí, en mi barrio, en mi calle, un hombre que no tendrá más de treinta años, lleva más de nueve meses en una tienda de campaña. Ha escogido un hueco, aislado del centro de la avenida, pegado al edificio de la Seguridad Social. No habla con los vecinos. Consigue algo de comida y bebida en las tiendas cercanas. Se apoya en el muro. Deja pasar el tiempo. A veces su mirada trasluce cansancio; en otras pensarías que es un Diógenes africano, ajeno al trasiego diario, porque esboza ante lo que le rodea una ligera sonrisa. No se aleja mucho de los escasos enseres que tiene. Sabe lo que es vivir en la calle con el frío y con este calor, bajo la lluvia y el viento.

Está cerca de la boca del metro. Hoy he quedado en Vallecas en Ikea con un amigo. Dos o tres estaciones y subo otra vez al exterior. Y allí me encuentro mantas y un saco de dormir, apoyados en el murete acristalado de la entrada. El propietario de estos enseres no busca la tranquilidad del primero; necesita el dinero y nos lo pide a bocajarro.

-Tomemos un café en el restaurante.

Atravesamos pasillos y pasillos; miles de objetos colocados a la vista. Este es uno más de los templos del capitalismo. Se alzan los estantes como naves góticas. Las nuevas rutas de la seda, las guerras presentes y futuras. Trenes, barcos, aviones que los han traído de lugares donde no se respetan los derechos humanos, en los que las empresas mueven los hilos, mientras unos pocos aquí o allí toman las decisiones.

Llega el turno de una larga cola. Nos precede una mujer árabe, cubierta con un hiyab. Pide un café. La cajera revisa el ticket de compra.

-Tiene derecho a un café gratis por día. Solo el primero es gratuito.

Se lo echa en cara, seca. Alza la voz para que no vuelva a intentarlo, para que todos sepamos que es una caradura que quiere dos cafés gratis. Ha de proteger los intereses de la empresa que tiene en su web como eslogan: igualdad, diversidad e inclusión convierten nuestro lugar de trabajo en un hogar. Un café es gratis; el otro ha de pagarse. Estas son las reglas.

El aire acondicionado está a tope; te pone enfermo.

-¡Salgamos de aquí!

Una terraza llena; otra, a medio gas. Hay que huir de Madrid; es un callejón sin salida.

Al regresar a mi calle, a mi barrio, una mujer busca comida entre los contenedores.

Sí, hay pobreza en Cuba. Eso dicen los medios.

sábado, 19 de julio de 2025

LA PIEL QUEMADA Y SAKI

Saki fue un escritor que murió joven, a los cuarenta años, en una de las trincheras de la primera guerra mundial. Escribió algunas novelas y muchos cuentos. Hay dos en los que aparecen unos gatos que son ejemplos de su saber hacer. El más conocido es Tobermory. Un gato adquiere el talento de hablar. Y lo que parece una anécdota se convierte en una cruel sátira sobre la hipocresía de su sociedad. El gato tiene demasiados secretos de los seres humanos y no sabe ocultarlos, si se le pregunta; normalmente eso condena, a cualquiera que no tenga el talento que adquirimos para sobrevivir en sociedad, al aislamiento o, en su caso, a la muerte. En el otro, La bienhechora y el gato dichoso, aunque parece la historia vulgar de una burguesa aburrida que quiere hacer el bien, en un acto de buena samaritana que nadie le había pedido, al final, con la última frase, Saki deja claro lo que quería contar. Claro que él (el gato) sí había cazado un gorrión.

Interesado con encontrar más cuentos de Saki, aún se mantienen los efluvios de La piel quemada que vi en la noche de ayer. Ya conocía la película de Forn, y un segundo visionado me refueza mi primera impresión: es una gran obra.

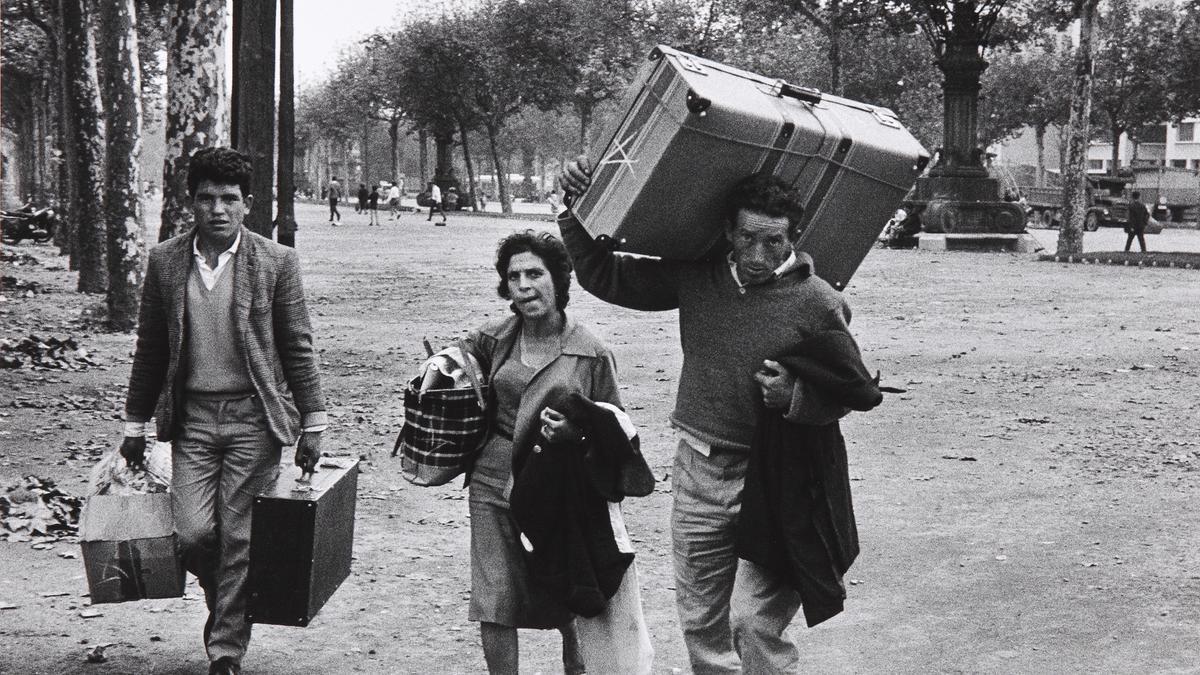

La historia gira en torno de dos personajes. Uno de ellos es un albañil andaluz que trabaja en Lloret de Mar durante los años sesenta. Es uno de los inmigrantes que levanta los hoteles y apartamentos donde se alojarán los turistas que llegan en masa a España. En este primer extracto se cuentan muchas más cosas: la educación sexual que han recibido -tanto ellos como ellas-, el contraste entre los extranjeros y extranjeras que llegaban para disfrutar de su ocio y los trabajadores que se morían de hambre en sus lugares de origen y buscaban en Cataluña un mejor nivel de vida.

Por otro lado, en una estructura paralela, el viaje en tren, que hacen el hermano menor del protagonista, su mujer y sus dos hijos pequeños desde el pueblo a Lloret para reencontrarse con el cabeza de familia. En esta parte destaca la mujer. No parece tener tanta presencia como el protagonista masculino, pero solo es aparente. Su vida se entrelaza con la de él en un viaje de veinticuatro horas por una España que se estaba transformando y, al mismo tiempo, preparaba el camino de los grandes problemas que ahora todavía afrontamos: la dependencia del turismo, el urbanismo desenfrenado y la corrupción que le acompaña, la inmigración y la mano de obra barata.

En esta escena aparece un personaje secundario, un ejemplo de esa primera inmigración de los años cuarenta, reflejada bastante bien en Surcos de Nieves Conde.

Esta visión es menos descarnada que la de Surcos, pero es, incluso, más documental.

Un rasgueo de guitarra sirve, como luego también se hará en otros ensoñaciones de los dos protagonistas, para hablar en una escena muda del porqué tantos inmigrantes dejaron sus lugares de nacimiento para buscar un futuro mejor. Unos pocos mandaban; los demás dependían de sus favores y, si no, el hambre.

No oculta el clasismo y el desprecio de los catalanes que no sabían como asimilar la llegada de estos inmigrantes. Eran los charnegos. ¿Las justificaciones que da este otro personaje, cuando les da el jornal, no nos recuerdan las que sufren hoy en día otros inmigrantes, estos que llegan de Latinoamérica, el Este o el mundo árabe?

viernes, 18 de julio de 2025

VIAJES EN TREN

viernes, 11 de julio de 2025

LOS TORTUGA Y LECTURAS VARIADAS

Aprovecho estos días para dedicar tiempo a actividades que no puedo hacer durante el curso escolar. Mientras construyo un primer montaje de imágenes grabadas durante los últimos tres años con vistas a un largometraje documental, leo libros y veo películas. También disfruto por televisión de tenistas y futbolistas en Wimbledon y Suiza.

Podría hablar de las tenistas -los tenistas, excepto el casi cuarentón Djokovic, me interesan menos- o de las futbolistas, tan profesionales como los hombres, para bien y para mal. De Sabalenka, que necesita expresar sus emociones en cada punto; de la jovencita Andreeva, que pronto perderá esa ingenuidad que todavía conserva, o de Swiatek -todavía no sé cómo se pronuncia-. De lo importante que es la psicología en el deporte, porque es la que decide al final quién gana y quién pierde. Un motivo que me llevaría por caminos tortuosos, así que sigamos con mis preferencias culturales.

Miles de páginas en los últimos quince días. Como diría Aristipo 'no son inteligentes los que leen mucho, sino los que leen cosas útiles'. Cinco libros con estilos y objetivos diferentes giraban alrededor de un tema: la quema de libros y bibliotecas. La biblioteca desaparecida de Canfora -reflexiones sobre la mítica biblioteca de Alejandría-, La biblioteca en llamas de Susan Orlean -centrado en el incendio de la biblioteca de los Ángeles en los años ochenta, aunque, en una crónica periodística, también habla del presente y futuro del libro-, y otros tres que hacían un recorrido histórico más amplio: la obra de Ovendal -un bibliotecario de Oxford y, por tanto, la parte de cómo afrontar el futuro de las bibliotecas en las redes demostraba un conocimiento serio y consistente-, la de F. Baez -con una mirada bastante completa, aunque tienda a veces a la acumulación de datos- y de Polastron -más crítica, dando caña a responsables y lectores, política en el sentido más digno del término-.

"Cuando muere alguien, se quema una biblioteca" le dice una mujer bagdadí a Baez. La destrucción de bibliotecas se repite a lo largo de la historia. Y no tanto el fuego, sino, sobre todo, la desidia y el olvido, las condenan.

Sí, se menciona Sarajevo y Bagdad y uno de los autores habla de Palestina, incluso. Las guerras destruyen hombres y libros, porque los libros son la memoria de los hombres. Y destruir la memoria es hacer desaparecer completamente al hombre o a la cultura que quieres eliminar.

Leer los cinco libros al mismo tiempo hacía que a veces coincidieran al resaltar determinados hitos: la biblioteca de Alejandría, los scriptoria medievales, las bibliotecas privadas, las públicas y su difusión a partir del XIX, las biblioclastias del siglo XX -la del nazismo y algunas más-, las dificultades actuales y la obligación de adaptarse a las necesidades del lector en un ámbito tecnológico.

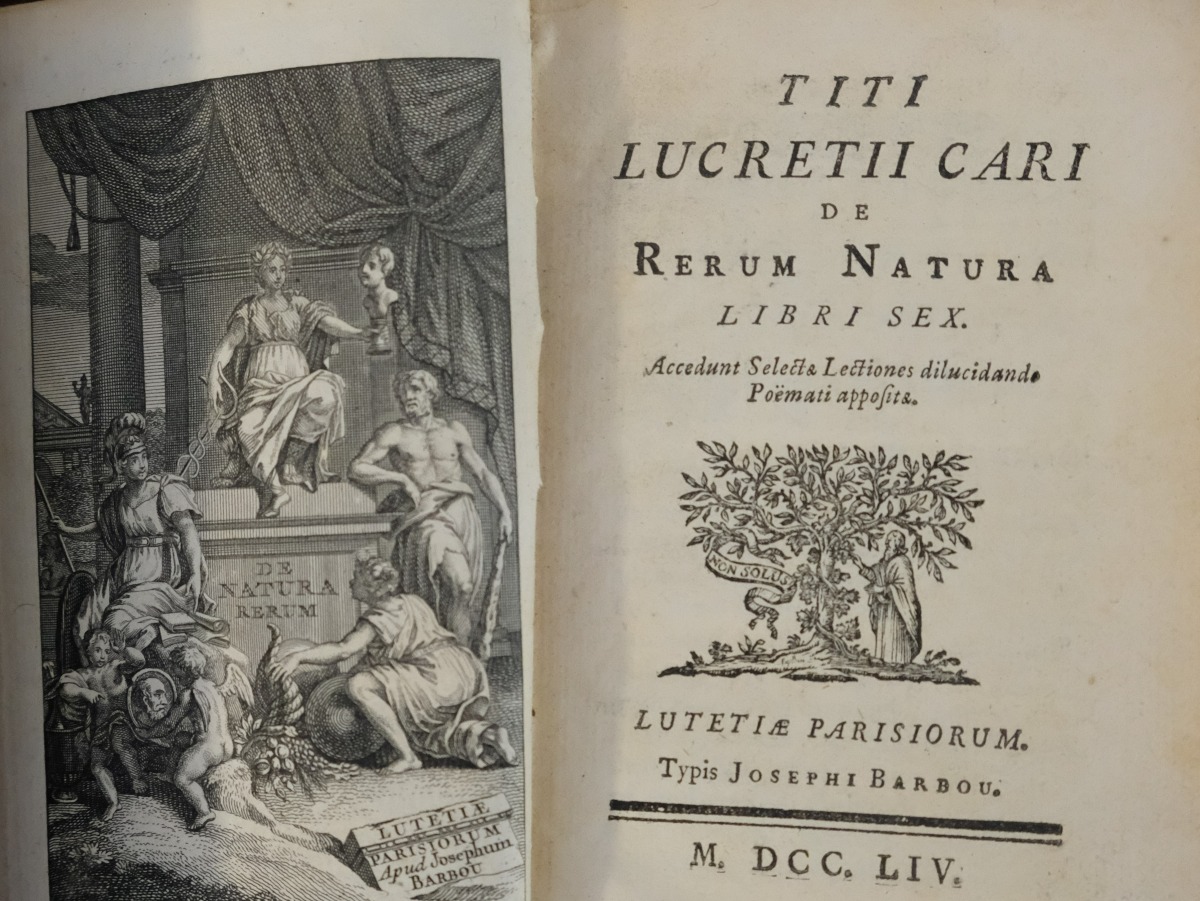

Entre medias, me animé a leer La gran invención. Por supuesto, esa invención es la escritura. Menciona siete ejemplos, de escrituras que se han conservado, de lenguas desaparecidas. Las de Creta y las de Chipre, las de Isla de Pascua, la azteca e inca, entre otras. Algunas las podemos interpretar; otras, todavía son misterios. El libro de Silvia Ferrara ha tenido poca difusión y es una pena, porque tiene el encanto de esos secretos tan atractivos a primera vista, que uno quisiera descubrir, solo por el placer de volver a darles vida. Me compré también El giro de Greenblatt; ya lo he leído un par de veces, pero quería tenerlo conmigo para hacer lo que hago con algunos libros muy especiales: sacarlo un día del estante y disfrutarlo como si fuera la primera vez. Queda pendiente leer en latín toda la obra de Lucrecio. Tal vez lo deje para otro verano...

Uno de los libros sobre las bibliotecas mencionaba a Ibn Hazm y leí El collar de la paloma. Salvando las distancias, no pude dejar de pensar en la obra de Ovidio, El arte de amar. Les separan mil años y un tono diferente, pero los ejemplos mitológicos del autor latino enlazan con las jugosas y elegantes anécdotas que cuenta el andalusí. Y de ahí pasaríamos -y la influencia de ambas me parece evidente- al Libro del Buen amor del Arcipreste de Hita, uno de las obras más encantadoras y divertidas que yo haya leído.

Me encontré, tras asistir a una conferencia sobre el tema, la obra de Egeria en mi biblioteca. Es ese viaje escrito en latín tardío de una mujer valiente que decidió visitar los Santos Lugares en el siglo IV. Que fuera gallega o aquitana no viene al caso. Todo aquel o aquella que siente el hormigueo del viaje es una hermana.

Ruben Montoya descubrió en Segóbriga su pasión por la arqueología. Y Pompeya años después se convirtió en una obsesión. Su Pompeya y los cien objetos que le sirven de excusa busca la divulgación y nos descubre esas maravillas. Pablo Zulaica en sus reportajes, recopilados en Paisajeros, me recuerdan que el mejor viaje, si no es andando, siempre será en tren. El autobús es incómodo; el avión es práctico, pero contaminante y demasiado rápido; el coche, símbolo del capitalismo y sus contradicciones, te da autonomía, pero te obliga a mantener la atención en la carretera. Solo el tren, apuesta colectiva y social, te permite disfrutar e intentar entender el paisaje y el paisanaje. Por supuesto, el tren lento; el rápido, negocio que enriquece a unos pocos, te hace olvidar que el tiempo no debería convertirse en una obsesión, sino en una vivencia, de la pobreza y la generosidad, de la curiosidad que busca profundizar en lo que te rodea, crítica y abierta.

Hay otras lecturas más enfocadas a mi trabajo. Dos Vidas de Alejandro, historias fantásticas, repletas de imaginación y con escaso valor histórico; la biografía de Cicerón, la de Pierre Grimal, un clásico en el que, a pesar de su constante justificación de las decisiones de su héroe sin ningún asomo de crítica, ni política ni social, la figura del escritor, el orador y el filósofo se alza con gran dignidad y seriedad; y la obra de Diogenes Laercio sobre los filósofos griegos con sabrosas anécdotas de cínicos, epicureos, estoicos, presocráticos donde he descubierto a algunos filósofos a los que no conocía demasiado.

Y ahora hablemos de Los Tortuga de Belén Funes.

Pero antes... He visto otras películas, por supuesto. A partir de la lectura de una selección de críticas de Jonás Trueba echamos un vistazo a algunas de sus recomendaciones.

Yi Yi de Edward Yang, Yuki y Nina de Suwa, Il caimano de Moretti, El hombre robado de Piñeiro, Platform de Zhangkee.

Son todas películas de la primera década del siglo. Así que es más una revisitación. Muy diferentes, pero en todas encontramos detalles que llaman la atención.

Yi yi habla de la familia y años después reconoces maneras y modos que se han hecho habituales al tratar estos temas. Los personajes son creíbles y cercanos. Más convencional que otras propuestas, pero con una construcción precisa.

Yuki y Nina parte del realismo en la relación entre dos niñas para quebrarlo en la parte final introduciendo, como si fuera un sueño, una ruptura temporal y espacial;

reconozco que ese último trozo me pareció maravilloso.

Moretti lanza su humor socarrón sobre Berlusconi; y se agradece, porque los herederos de Berlusconi, en Italia y alrededores, son los que en estos momentos dirigen el mundo hacia su destrucción.

Sempre é momento de fare una commedia. ¡Bravo, Moretti!

El hombre robado es una película a la manera de Rohmer en Buenos Aires; aquí la película completa.

Deliciosa como las del francés con un poquito de experimento vanguardista.

Platform es un fresco histórico sobre la reciente historia de China,

contada de manera sencilla, teniendo como protagonistas a unos actores que, como en El viaje a ninguna parte, recorren los pueblos del interior.

Recupero la película de Belén Funes. El guion engarza bien los temas planteados: la inmigración desde el campo que explica el título, la relación madre-hija, la pérdida de identidad, los desahucios. Es cierto que, como ocurre con el reciente cine español, uno siempre tiene la sensación de ver la misma película. Que si el conflicto entre el campo y la ciudad, que si las relaciones familiares; parece que es recurrente buscar ahora todo esto bajo una mirada femenina. Me parece más atractiva la denuncia política que sirve de fondo al conflicto de los personajes, solo esbozada en la parte de Jaén -la crisis del olivo o la construcción de paneles solares- y más desarrollada, pero sin excederse, en Barcelona con el tema del desahucio; por lo menos, en este caso, intuyo otra cosa. ¿Qué decidirá la directora en su próximo largometraje? ¿Continuará por la senda de lo que piden los productores y el público o se arriesgará por caminos menos trillados?

No siempre somos libres de tomar decisiones. Nos jugamos una carrera, un futuro o un empleo.

miércoles, 9 de julio de 2025

BAR URGEL

He tenido varias oportunidades de leer Bar Urgel de Pablo Gallego desde hace meses: la recomendación de unos amigos, encontrarla de refilón en la Feria del Libro y, por último, ha llegado a la biblioteca de mi barrio. Así que, cuando un libro te llama, ¿para qué luchar contra lo inevitable?

Al principio el Bar Urgel se convierte para el protagonista, un joven perdido y desorientado, en un espacio donde escapar de la relación con su madre, destrozada, deprimida, y los recuerdos dolorosos hacia su padre, recientemente fallecido. También encuentra en los personajes que transitan por el bar una parte de sí mismo o de su progenitor que rechaza: xenofobia, misoginia, homofobia.

Hay una geografía de Carabanchel que puedo reconocer. Es similar a la de Vallecas o Móstoles o Moratalaz y los gestos y actitudes son los que tuve en mi adolescencia, las que puedo ver en las calles de mi propio barrio. Cualquiera que entre en un bar cutre de un barrio periférico de Madrid o de otra gran ciudad distinguirá también esos personajes -el facha, el propietario del bar quemado, el machista con su perro a cuestas, la mujer que ha vivido al límite y que sobrevive a duras penas- y son parte de esos parias, perdedores que han tirado la toalla. Pablo los trata con mucha dignidad; es posible que a veces se ponga un poco sentimental, pero no desentona demasiado.

Interesan esos personajes, mucho más que el conflicto consigo mismo -el descubrimiento de su propia sexualidad, en este caso, la homosexual, o la consecución de un objetivo, sea encontrar un trabajo o escribir un libro- o las relaciones que establece con su familia y amigos.

Busca experimentar, contar estas historias de maneras diferentes: a veces, como un sueño; otras, en diálogos corrientes y espontáneos y situaciones cotidianas; en algunos capítulos una frase intenta resumir un sentimiento; o un monólogo de cualquiera de los personajes se inserta de repente, interrumpido, a continuación, por un formato de guion esperpéntico. También sabe variar y cambiar el tono: divertido y realista, al principio; dramático, en la parte central; lírico en su tramo final.

Es un primer libro y, como esbozo inicial de sus obsesiones, es interesante. Eso sí, deja muchas cosas a medias, sin desarrollar. Se intuye un cierto caos narrativo. El ambiente del bar te atrapa; los conflictos interiores, no tanto. Tal vez sea mejor así. Tiene tiempo para consolidar su propia voz y apuntalar su estilo.

TARDES DE SOLEDAD

Solo en una ocasión fui a una corrida de toros. Tendría unos veinte años. Me movía la curiosidad. Mis tías abuelas, sobre todo Regina y su pareja, no se perdían ninguna. El sentimiento antitaurino, sin embargo, está bastante arraigado en mi generación. Recuerdo algún comentario entre mis compañeros de universidad -algún defensor ocasional-; no puedes opinar, si no has estado en una plaza, dijo alguno. La idea de que sea el rescoldo de viejos sacrificios rituales, cuyo ejemplo más lejano pudiera ser el salto del toro minoico, o cierta estética que lo acompaña, me llevaron a las Ventas en una tarde de mayo durante la Feria de San Isidro.

No he vuelto. Lo que vi me desagradó profundamente. O, más bien, me incomodó. Acepté la parte estética; los rituales, la música, el juego mortal entre el toro y el torero, los colores llamativos. Me resultó interesante, sin duda, esa parte de representación en el que la música, la ceremonia y la sangre te recordaban una tragedia antigua. Sin embargo, hubo muchas más cosas que me desagradaron. El público era estúpido, cruel, superficial, banal. Lo detesté: reían, bebían, comían, mientras un ser vivo sufría. Su fiesta no era la mía. El torero me pareció un mal actor, aunque pudiera admirar su valentía, y cuando uno de ellos no supo matar al toro de una estocada, demostró su incompetencia. Me dolió ver cómo el toro era masacrado, sin que nadie se pusiera de su lado; si al torero le hubieran corneado, casi hubiera aplaudido. El toro era despreciado, arrastrado, olvidado por el público, cuando cumplía su cometido: ensalzar a un farsante. Sí, aquel día elegí la ética frente a la estética.

¿Qué pretende en realidad Albert Serra con Tardes de soledad? No sabría decirlo. Y tal vez esa es su mayor debilidad.

¿Tiene cierta actitud antitaurina? Cuando el toro aparece, sí; sobre todo, cuando muere, en una agonía cruel y terrible. Se recrea varias veces en esa muerte. Y a nadie le importa, excepto a la cámara que graba su último estertor. Pero, por otro lado, el torero es el protagonista y es difícil no ver toda la película como una loa al toreo y su estética, aunque los secundarios en las escenas rodadas en el coche no ayuden precisamente; son insustanciales e irrelevantes. Imagino que aquí Serra pretende oponer la seriedad del torero a las del resto de componentes de la cuadrilla. Las palabras de estos últimos son vacuas; el silencio del torero es más elocuente. Solo hay un personaje secundario realmente curioso: el hombre que le ayuda a vestirse de luces y que en el ruedo le trae un vasito de agua -se agradece que no diga ni una palabra; eso, al menos, te hace pensar que tendría muchas cosas interesantes que decir-.

Es un acierto que no aparezca el público, pero al centrarse solo en los personajes que salen al ruedo -incluidos los banderilleros o el picador-, acaba por hacerse reiterativo y la última parte del metraje no aporta demasiado, nos sobra, pierde fuelle.

Uno esperaba, entonces, que olvidara, a mitad del metraje, al torero y que la elección fuera otra, porque, incluso la presencia del toro acaba por cansar; que fueran el espacio, los pequeños detalles, el fuera de campo lo que tuviera más presencia; que el silencio y el vacío sustituyera a esa acumulación de sonidos e imágenes en primer plano.

Y el final se cierra en falso. Una despedida de las cuadrillas, una salida discreta. Es como si no hubiera sabido cómo terminar.

Serra tal vez haya buscado el secreto de la tauromaquia, pero no lo ha encontrado.

domingo, 6 de julio de 2025

SIRAT